上海人口多、流量大、功能密,超大城市的生产生活场景复杂多变,要有先进适用的科技手段来研判风险、有效应对。新质生产力正助力上海加快推进韧性安全城市建设。

今天(5月13日)开幕的第四届长三角国际应急减灾和救援博览会上,来自近20个国家和地区的500余家顶尖企业集中展示了应急救援、智慧安防、防灾减灾等领域的3000余件前沿装备与技术,其中不少能够满足当前上海建设韧性安全城市的需求。

上海体量庞大、功能复杂、人员密集、危险源多的高层建筑,给火灾防控和灭火救援带来压力与挑战。

以往,高层建筑火灾救援主要设备为登高车,但登高高度受限,较难处理15层以上的高层火灾,要依赖楼内给水系统扑火,但高层建筑高度越高,供水压力越大,普通低压水带通常会因为压力过大发生爆裂,或出现水打不上去的现象。

近年来,随着科技的进步,灭火弹和无人机开始应用到高层灭火中。南京航天国器智能装备有限公司副总经理孙小花向解放日报·上观新闻记者展示了企业自主研发的新一代无人直升机GQ-580Z:“它最多可以带着260公斤的灭火剂,在传统装备难以发挥作用的高空扑火。”

新一代无人直升机GQ-580Z。 陈玺撼摄

新一代无人直升机GQ-580Z。 陈玺撼摄

相比体型较小的无人机,这款产品的载荷能力和稳定性更突出;相比体型较大的直升机,它有更强的机动性和续航能力,还能通过无线操控,避免载人驾驶的安全风险,此外,运维成本也低于载人直升机。

据透露,这款产品已深度参与山东、山西、湖北、贵州等地的应急救援体系建设,在一些场景中,悬停在空中的它通过搭载相应设备,还能充当临时信号站的角色,成为救援前线的“眼睛”和“传声筒”,大幅提升工作效率、降低生命财产损失。

“我们看好沿海地区的应用前景,专门开发了海上靠泊系统,让无人直升机在沿海救援任务中有很强的机动性。”孙小花表示,在内陆运输条件被突发灾害事故严重破坏的情况下,船载无人直升机可以及时开辟第二条生命走廊,将救援人员和物资从海上运抵内陆,平时,还能省去在寸土寸金的一线城市布设无人直升机场和网络的高昂成本。

等到问题发生再应急处置,已失去先机,韧性安全城市建设还需要防微杜渐的本领。

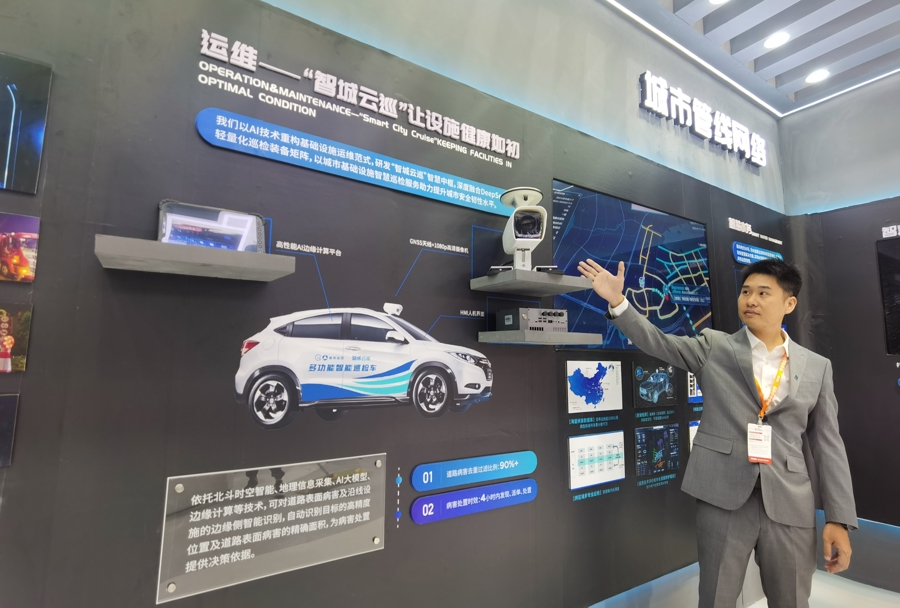

隶属于上海隧道工程股份有限公司的上海城建城市运营(集团)有限公司推出了一款名为“智城云巡”的智能道路巡检系统。

“即使车速达到80公里/小时,它也能发现方圆7米肉眼难以察觉的隐患,小到一条1厘米宽、5厘米长的裂缝都能发现。”项目负责人陈晔宽表示,传统的道路巡检费时费力,既要错开交通高峰、封路实施,还要一名司机开、一位检查员用肉眼看,一辆车一天排查二三十公里已是极限,还不能确保抓出所有问题。

搭载“智城云巡”系统的巡检车只需一名司机专心开车,巡检任务交给车顶的摄像头和车内的计算机,150公里的道路最快一天就能巡检一遍,在4小时内发现并处置裂缝、坑槽、积水等病害,效率比人坐在副驾驶上“睁大眼睛”高出许多。

除了“眼力”了得,“智城云巡”还有强大的“记忆力”和分析力。

陈晔宽指着一张照片上洒落在地上的碎块说:“这可能是往来运输车辆洒落的,也可能是路面遭破坏后留下的‘皮屑’,答案究竟是哪个,即使是工作多年的老法师也未必下得了定论。”但分析企业开展日常养护所积累的2700公里道路“病例”数据,“智城云巡”就能作出判断,防止隐患发展成为影响城市安全的大问题,甚至精准预测哪些路段会在汛期“破相”,提前预防。

目前,该系统已覆盖上海浦东花木地区的主要道路,并在成都、嘉善、嘉兴、南京、郑州、厦门等城市开展试点。

“智城云巡”。 陈玺撼摄

“智城云巡”。 陈玺撼摄

)

)