2024年8月1日,中国人民大学哲学院教授朱锐因病逝世,年仅56岁。

在生命最后的那段时间,朱锐曾用自己真切的生命经验,尝试完成一道哲学界相当难以论证的命题——死亡,是不值得恐惧的。化疗期间,他仍继续着他未结课的哲学课堂,从“寄居蟹”聊具身性,也从“鳄鱼之眼”看作为生命体验的时间。当不再有力气继续上课时,他就每天中午在病房与一位年轻人约定,探讨生命与死亡,这场中国版的“相约星期二”前后持续了十天,这些言说最终成了《哲学家的最后一课》。

在朱锐离世近一年后,留给我们的关于“死亡”的思考并没有停止。一个比如何面对“死亡”更难回答的问题也许是,当一个哲学家用自己的死亡书写了如何面对死亡的恐惧后,读者究竟是否能从中获得同样的救赎?或者更直接地说,人有可能通过论证来消除对死亡的恐惧吗?这些问题看似关于“哲学之为”,其实指向的是如何求“真”,而归根结底则是个人生命与普遍原则之间的辩证关系。

带着这样的困惑,我们联系到了朱锐的姐姐和他生前的几位挚友。时隔一年后,一起重新回看朱锐的死亡以及他对死亡的理解。在几位各自的回忆中,我们得已看到“哲学家”这个身份之外,一个更加真实而立体的朱锐。从具身和体验的角度进入理念,是他从小就习惯的与这个世界打交道的方式。除了哲学研究,他还喜欢写诗、游泳,尤其偏爱在夜晚独自去爬野山。这些共同汇成了他对“哲学”的理解以及“做哲学”的方式,也许从中我们能更切实地看到为何朱锐不惧怕死亡,而不再是抽象的“哲学家是不惧怕死亡的”。

又一个八月将至,我们刊发这篇文章作为纪念。既是关于“死亡”的追思,也是关于“生命”的记叙。在如何面对死亡的恐惧之外,我们还想追问如何真实地活、纯粹地生,以及过自己认为值得的一辈子。也许唯有如此,死亡才会真正成为不值得恐惧的事情。

撰文 | 申璐

一个哲学家的死亡

距离哲学教授朱锐的离世已近一年。2024年8月1日,56岁的朱锐结束了两年多与癌症的共存,在海淀医院西楼七层01号床,走向了属于他的“大化流行”。生前他很喜欢古希腊哲学家恩培多克勒的一首诗,“我曾经是一个男孩,一个女孩,一片灌木丛,一只鸟和一条跃出海面的、沉默的鱼”。那天,当鱼变成鸟,鸟也变成了男孩、女孩、灌木丛,然后又回到,沉默的鱼。

朱锐的好友、中国人民大学哲学院刘晓力记得,“2022年7月底的一个下午,一直喜好登山探险的朱锐来参加朋友聚会,看上去脸色不如从前,人也瘦了些。大家关心他最近有什么不适,他说可能是爬山太频繁了的原因。同车回家的路上,我敏感地简单询问了他有什么身体不适的症状……,以我不多的经验判断,嘱咐他尽快去医院消化科检查一下。他虽答应着,可还是过了两周,才在我的再次催促下去就医。8月下旬竟被确诊为癌症四期,术后五年存活率只有10%。”

从那天起,在全球疫情的大环境下,朱锐真正走上了与癌症同行的这条“向死而在”的道路。那年,朱锐54岁。常年独自爬野山的他,大概从未想过生命的终点会以如此方式砸进自己的生活。从此,“死”不再是一个悬空的哲学命题,而成了实实在在的、每一天都在经历的过程。

2024年3月,朱锐便在人民大学的哲学课堂上公开了自己的病情,这堂再熟悉不过的哲学课于是也成了一场特殊的死亡课。好友梅剑华说起,不是所有的哲学家都选择以这样的方式完成自己的“最后一课”,有的哲学家比如奎因(朱锐曾翻译过他的作品《语词与对象》),他在哈佛的最后一课还是一如往常教授逻辑习题。显然朱锐是另外一种坚守。他用自己真切的生命经验完成了一道哲学界相当难以论证的命题:“哲学家是不惧怕死亡的。”

患病前的朱锐在一次学术活动上。(出版社供图)

这种“不惧”在病程进入白热化后愈发明显。在朱锐患病期间,姐姐朱素梅几乎全程见证了弟弟与死亡的这场对话。直到朱锐离世快一年后的这次见面,朱素梅说,她心中仍然有一个困惑,为什么弟弟能够以那样从容的方式面对疾病带来的痛苦?

朱素梅记得,在整个治疗过程中,朱锐虽然也有过心烦的时候,但几乎不曾显露出太多的焦躁与绝望。在朱锐离世前最后几天,有天朱素梅戴了一个沉香的手串,下雨天会散发出淡淡的香味。路过时朱锐闻到了,感慨说“真香啊”。朱素梅有些困惑,问他看得到是什么吗?他说看不见。原来那时他的视力已经下滑得相当厉害,再加上癌细胞攻破腹膜导致腹部隆起,以至于连自己的身体都看不清楚了。朱素梅忍不住反复和他确认:“这里看得见吗?这里呢?”语气都泄露了慌张。

朱锐只是静静地说:“姐姐,你不要慌。就是这样。”

在最后的日子,就连护士在检查时都安慰过他:“朱老师,你如果痛,就喊出来,不要强忍着。”朱锐说:“我没有强忍。”当时在病床边的朱素梅清晰地记得,她曾多次问过弟弟是不是不舒服,朱锐也会点头说“是的”,但让人觉察不到任何一点躁怒。直到生命最后的一刹那,还是让人感觉到平静。在病房中,有护士形容朱锐真的是“身传言教”,持续散发出让人沉静的力量。

“是不是你的精神结构,间接改变了你的身体结构?”朱素梅曾在病床前询问过他。“当人在精神层面突破了某种局限时,就感觉不到痛了吗?或是即便痛,也还是可以静静地待着?”

朱锐没有回答。

直到朱锐离世半年后的一次读书会上,朱素梅和同样爱好登山的同事聊天。她说那一刻她好像忽然明白了朱锐的那种平静,“就像挑战登一座高峰的人,在快到山顶时,其实已经身心疲惫、气喘吁吁,但内心感觉到的不是累,而是目标快达到了。”

显然,在朱锐生命的最后时间里,一定存在着什么,是比“死亡”更具体而重要的东西。朱素梅记得,2024年春节,朱锐在感觉到自己快要无法行走时,就和医院提出说要捐遗体。当时医生劝下了他,说你的生命已经到了这个阶段,经不起这样繁杂的手续流程。几轮沟通下只好作罢,但朱素梅感觉到那几乎成了他心中一个未了的愿望。后来,朱锐在离世前与年轻人解亦鸿的对话,就成了他的另一个愿望。“可能对他而言,身体没有捐成,那么捐一个精神(成果)也许就成了一种替代。”

究竟是什么,

让死亡不值得惧怕

这场关于“死亡”的对话结集成《哲学家的最后一课》,在朱锐离世后正式出版。在这本书中,朱锐区分了“死”和“死亡”,他认为前者是非常痛苦的过程,而后者则是这个过程的终结。遗憾的是,我们的传统中长期以来并不怎么关注迈向死亡的过程,反而更多关注死亡本身,这才是死亡之所以显得如此令人恐惧的源头。对“死亡”本身的过度关注背后,是一种人类中心式的本质主义思维,因为想要避免“有思想、有人格、有主体性的人”离世的“损失”,于是才会有插管延续生命、推迟死亡到来的种种尝试。

实际上,没有人能够真正经历死亡,死亡是没有主体的。朱锐在书中承认死的过程的痛苦——化疗产生的副作用、疼痛、脱发、皮炎,这些都会给肉身带来实实在在的痛苦。但当死的过程越痛苦,死亡相对来说就成了一件更积极的事,“这时,死亡就是对‘死’本身的否定,也是对生命的另一种肯定。

即便如此,在被问及“如何在死的过程中尽可能快乐地生活”时,朱锐同样沉默了,正如他没有回答朱素梅的那个困惑一样,也许不是不想回答,而是“无法回答”。“因为它(死)是一个非常孤独的、不可替代的、重要的过程,它会让你感到绝望。”朱锐没有试图通过矫饰来突显“哲学家”的异于常人。对他而言,在生命的最后阶段,“完成这本书”成了比“个体的生”更迫切的事,他希望以自己的经历让更多人知道“死”和“死亡”的区别,进而能够“更理性地回到现实中去关怀死,而不是靠传统文化的载力进一步对死亡本身进行无穷无尽的想象”。

但仍然存在的一个更深层的困境是,我们真的能够藉由他者对“死亡”的不恐惧,来消除每个人内心的恐惧吗?当这些“论证”都成立,且读者也听出了朱锐试图传达的内容究竟是什么,那么回到各自生命的历程,就会收获某种“通达”吗?一个哲学家,用自己的死亡书写了如何面对死亡的恐惧,读者又是否能从中获得同样的救赎?

这或许是比如何面对“死亡”更难以回答的问题。

《哲学家的最后一课》

朱锐 著

中信出版社 2025年3月

在这本书出版后的一次研讨会上,首都师范大学哲学系的陆丁提出了同样的困惑,他直言“这本书在论证上没有说服我”,但朱锐至少以他的经历描述了对于死亡的具身性理解。山西大学哲学系的梅剑华也认可这个判断,他提到,其实对死亡的理解本身就不是能通过论证来说明的,或者更直白地说,人不可能通过论证来消除对死亡的恐惧。“这本书中有论证,但不是从前提推演到结论的那种论证,而是一种关于世界的图景,朱锐怎么看待这个世界,他在书中把这个东西讲清楚了。”

在梅剑华看来,这本关于“死亡”的书提供的更像是一种“洞见”,它需要每一个读到这些文字的人,结合自己的经历去揣摩。“一个人健康时和患病时对死亡的理解都不太一样,以及什么时机读到这些东西,它又和你生命中哪一部分连在一起,都是有关系的。”今天的我们在设想死亡时,经常会忽略具体经历的重要性。“我们常说:慷慨赴死易,从容就义难。一个身体健全的人,他什么都可以时,这样的人选择死亡意味着什么?每个个体对它的生命存在是有自己的理解的,有种更高的东西在支撑它,也许在他们心中,那种更高的东西就是远比任何生与死都更重要。但具体到每个人能不能理解?会不会这么选择?都不一样。”

朱锐提到的传统中对“死亡”的过度关注,仍然没有引起足够的讨论。梅剑华认为,这个判断是相当精准的,我们现代社会对死亡的过度反思很值得深究。“现在威胁我们的就是一些非常具体琐碎的生老病死。从这个角度而言,我们对生命的理解变得更单一了。所以,会有那么多人对那个抽象的死亡产生如此大的恐惧。如果一个人从小在生命中看到各种各样的事情发生,你不会去恐惧死亡这么一件事,因为有更大的事压在你身上。但在现代社会中,这些‘事情’看似都被解决掉了,或者种种原因超出了个体能动的范畴,于是就变成了每个人独立地面对那样一个个体的死亡。个体的死亡因而显得那么沉重。”

相较于关于“死亡”的论证,梅剑华说他在这本书中感触最深的反而是一些“闲笔”。朱锐在书中提到有一年独自在冰岛爬山,在山中意外迷路,由于地滑滚到一个河沟里时,他特别开心,“因为河水会引我下山”。梅剑华随手翻到这页读出了这段,他说这个场景让他再度确认了“水”是生命的本源,它不只维持一个人的生命体征,更重要的是它还代表着方向。“哪怕在很迷茫的时候,只要心中有这样一条河流,它会一直朝着那个方向流淌,一直游到海水变蓝,生命就不会陷入恐惧的沼泽。”

梅剑华提到,他认识的朱锐就是这样,哲学实际上远非他生命的全部,他有太多的维度最终都汇成了临终前的那种“不惧”。“某个阶段引你往前走的东西是哲学,另一个阶段成了音乐、或是朋友、有意思的事情……这些东西最终都会汇聚到你的思考中,促成你对生命和世界的新的认识。这是世界给每个人的‘礼物’。就像米沃什诗中所写,当你想到‘故我’和‘今我’是同一个人,你不感到难为情。这一生,大抵如此吧。”

纪录片《一直游到海水变蓝》(2020)画面。

少年朱锐的哲学实验

从具身与体验的角度进入理念,这是朱锐从少年时就习惯的路径。在朱素梅的印象中,弟弟朱锐作为家中最小的孩子,从小就受到来自家中长辈们极高的关注,不过这种关注并不是“高期待”带来的那种全方位的监视,而更接近于某种“欣赏”。在这一点上,朱锐无疑是足够幸运的。相较于同龄人,儿时的朱锐在小学期间几乎没怎么在教室待过,他的课堂在大人们都不知道的山间河道里。“外界各种东西,他接触到的时候,一定要先变成自己生命中的一部分。一切都要靠体验。这是他从小的特点。”朱素梅回忆说。

这种对“体验”的执着,最初展现出来的是与同龄人不太相符的主体性。在采访间隙,朱素梅忽然说起,其实“朱锐”这个名字是他自己起的,因为实在改过太多次,以至于家人都不记得最初给他起的什么名字了。

在“朱锐”之前,他有很长一段时间是叫“朱向阳”。“小时候有个流行的电影《平原游击队》,片中有个英雄弧光的人物叫李向阳。朱锐当时很受触动,于是给自己改名叫朱向阳,还让周围人从此都这么喊他。”朱素梅回忆说,那时还没有身份证,但有户籍,不过类似改名这样的也不算什么大事。不仅改名,朱锐甚至还要模仿影片中的人物,自己做各种各样的模型枪。可能又过了一阵子,他感觉周围叫“向阳”的人太多了,又觉得“锐”这个字好,才改成了“朱锐”。

从某个角度来说,“改名”很像是朱锐练习与这个世界打交道的一种方式。成年之后,他延续了这种习惯,伏案研究之余,他对野外求生也有强烈的兴趣,经常独自一人在深夜扎进山里,很多顿悟与灵光一现的想法都是无边的漆黑中头脑里那一瞬的闪念。美国教书期间,为了破除观念上对“鬼”的恐惧,朱锐主动申请租下了学校附近一所据说有“鬼”的房子,起初几天他曾听到有走路的声音,以为是“鬼”来了而兴奋,结果发现是木头的热胀冷缩。后来,他索性凌晨爬起来到楼道去等“鬼”,结果整夜一无所获。那之后,朱锐从观念层面完成了一次论证,一个他虽然无法从理论上解决,但已经从实践上解决的难题。

对实践和事实的关注冥冥中将朱锐引上了对神经美学的研究。本科期间,他虽是分析哲学出身,但他很早就意识到自己不会走传统心灵哲学的路子,反对纯粹的概念分析。“没有自然科学的帮助,搞扶手椅哲学(arm philosophy)是浪费生命。”于是,在研究生涯的中后期,他涉猎的领域相当博杂,为了读懂柏拉图,他去学习希腊文;因为有了希腊语的基础,他开始自学人脑解剖学,后者因为词汇难记而成了许多非母语文史哲学者的拦路虎;此外,他也对化学、数学和拓扑学也感兴趣。这些积累使得他的课堂时常天马行空,从一个问题出发,似乎所有的学科资源都可以成为回答这个问题的工具。

朱锐曾在2021年接受《认知科学》杂志采访时称,哲学是没有领域的,它应该是“用一种抽象的数学式思维方式,去研究一些具体人所关心的问题”。在朱锐看来,如今国内学界搞文科的有很大的一个误区,就是“以为我们了解生活,了解现象。所谓的眼见为实,而科学就让我们知道我们所看到的、我们所认识到的、我们常识所理解的、我们所坚信不疑的东西往往都不是真实的。”

如果说用“哲学”来概括朱锐所关注的问题域,那么“诗歌”就是他极为看重的一个脚手架。那次采访中,朱锐说起自己喜欢读诗,也发表过一些英文诗,其中一篇就发在一个全球录取率只有6%的知名哲学杂志《哲学与文学》,在哲学期刊上发诗歌是相当少见的。但朱锐解释说:“那个诗歌就是哲学……因为主题是诗与哲学之争,我就是用诗歌的方式去反对诗歌。”他还说起喜欢余秀华的诗,有种“白刀子进红刀子出”的力量感,虽然自己写不出那样的诗。

朱锐发表在《哲学与文学》杂志上的诗歌。

一路走来,朱锐似乎都在以自己的判断与坚持,走着一条少有人走过的路。这些选择背后,个人的洞察与取舍当然是重要的,但所处的环境也需要足够支持他做出这样的选择。在这点上,朱锐无疑也是幸运的。直到生命的最后,他都被允许以平等的方式走向生命的终点。朱素梅提起,在临终前几天家人为朱锐选择墓地时的一个插曲。经过挑选和比对后,在朱锐父母预留墓地的左侧有一个合适的位置。但墓园的工作人员提出,这可能有些“犯忌讳”,古人讲“虚左以待”,按理说居左的墓地比父母那里更尊贵。当时朱锐的父亲听说这件事,立马说:“没有一个说法是父亲就一定比儿子‘大’,人都是平等的;何况中国还有个习俗,先逝者为大。”更重要的是,在父亲眼中,儿子的学问称得上“学贯中西”,“就是比我伟大”。

朱锐当时听说了这件事时,也很开心。

在死亡之外,

打破学科边界的尝试

在生命最后的日子,朱锐曾说:“死后请不要在我墓前哭泣,我不在那里……我是万千逸动的风。”谈论“死亡”,是这位哲学家第一次被公众看见的时刻。事实上,朱锐有着作为交叉学科学者更大的哲学抱负。1989年,朱锐师从北京大学哲学系陈启伟教授硕士毕业即留校任教一年后,他出国攻读博士学位,直到在美国大学获得终身教授职务。2018年前后他决定回国。在几次关键的转折中 ,朱锐都显得果决和坚定,似乎每个阶段背后的那个价值排序都清晰得不会被外界的声音所干扰。

“他肯定是想把它(神经美学)做成一个事业。”梅剑华回忆起他们初次见面的场景,那是朱锐在入职深圳大学后组织的一次关于“心灵哲学”的跨学科论坛上。进入21世纪以来,哲学界内部趋于窄化和僵化的趋势愈发明显,很难再有引进某个人物或某种理论就能形成一场大的思潮,在梅剑华的观察中,朱锐似乎隐隐有这样的志向。

“朱锐理解的哲学是一种‘方法’,理解任何事情都可以带着哲学的视角,因此研究对象常常是不固定的,什么都可以进入哲学域讨论,且更强调科学、数学在这个贯通上的作用。但他也不是要讨论(神经)科学的本质,而是要用这些材料去解释‘美和艺术’是怎么回事。在朱锐看来,艺术和哲学与科学唯一的差别可能在于——艺术独特的以体验为基础的求真方式。于是在他的研究中,大部分的问题是他自己找的,方法也是自己找的。”梅剑华觉得,朱锐像是在一个混沌中找一条通路,一种汇通古今中西的视角。“他应该还在路上。对于一个学者而言,这些实践应该会在确定方向之后开始慢慢沉淀。”但遗憾的也在这里,‘刚刚开头却又煞了尾’,康德57岁出版《纯粹理性批判》,到67岁完成三大批判,这是哲学思考的黄金十年,56岁实在太年轻了。”

电影《伊曼努尔·康德最后的日子》(1996)画面。

回国后“方向”的真正确立,也许可以推到五年前那个冬天。据刘晓力回忆,“2019年初冬的一个傍晚,剑华带着一位面目清秀,有着追风少年般气质的’年轻人’来聚会。自我介绍后,才知道他就是好朋友田平几年前向我推荐的师弟朱锐。1990年代,他俩同在杜兰大学(Tulane University)师从世界著名心灵哲学和认知科学家博格丹(Radu Bogdan)攻读博士学位。如今的他,不仅精通古希腊语、拉丁语、德语、英语等,在国际一流学术刊物发表论文几十篇,而且研究领域广布古希腊哲学、心灵哲学、认知科学、神经美学、中西比较哲学。”

“朱锐的到来恰逢其时。”刘晓力回忆说,当时她正在寻找一起推进跨学科事业的伙伴。2017年,人民大学第一个文理交叉的“哲学与认知科学交叉平台”创立。谈话间刘晓力鼓动朱锐加盟人民大学,“一起做跨学科的事儿”。朱锐当即表达了希望加入的意愿,“这正是我想做的事情啊!”

在入职人大的评审期间,朱锐国外的导师博格丹也跨洋举荐。在那封信中,几乎能想到的最好的那些词都不吝出现——

“作为一名思想家和认知科学的哲学家,朱锐关于‘生命和身心问题’的思考,反映了他广泛的哲学和跨学科知识,将我们从亚里士多德对生命的分析,带到近代和当代生物学、遗传学、信息理论,以及关于这些学科告诉我们的不同生命维度的哲学论辩。这是一个精心构建的考察和细致入微的批判性分析,不仅将身心问题置于一个新的有趣的视角,还验证了朱锐的一个令人信服的观点,即对于理解生命,当前的哲学并没有超出亚里士多德对身心关系的见解有多远,因此需要重建一个新的概念框架……他不仅已经取得坚实的成就,还对未来事业有了更长远的设想。”

谈及“更长远的设想”,刘晓力说,朱锐曾很直接地谈过,辞去国外终身教职,他有着特别的学术抱负:“真诚地希望中国也能发展出国际上也在初期阶段的神经美学,展开人脑与艺术,或者更大范围的哲学、科学和艺术的交叉研究,并愿意一起为推进国内交叉学科的建设尽一份力。”在刘晓力看来,“朱锐回来不只是做一己的哲学,是要在国内推进跨学科的建制化工作。”

在刘晓力的印象中,入职短短四年里,“朱锐真的在踏踏实实地干活”。他一步步规划和实施更长远的目标:“除了进行理论研究,希望能引领国内风气之先。同时,还尝试以更生动直观的形式,面向更多学生,科学家,艺术家群体,把深刻的学术思想引入大众视野。”

没过多久,朱锐作为共同首席专家,接替刘晓力成为哲学与认知科学交叉平台的负责人。他在全校开设了“心灵哲学”、“认知科学哲学”、“艺术与人脑”等交叉课程,还策划组织了多期“哲学与认知科学明德讲坛”。2020年11月,第12期明德讲坛上,就 “预测处理、适应方向与因果推理” 主题,朱锐邀请认知科学前沿学者卡尔·福瑞斯顿、安迪·克拉克等世界级神经科学、心理学、哲学和法学专家,与国内中青年学者对话。

在癌症确诊之前,朱锐还带领学生,把他参与过往十期的明德讲坛的演讲稿整理汇编成《什么是洞见》一书,并于2023年由商务印书馆出版。朱锐曾说,通过这本书,他最想做的是把那些看似高深的哲学争论讲给更多的普通读者听。这样的念头也预兆了后来那场关于死亡的公共对话。如今回看,那并不是一种临时起意的冲动。

患病之后,课堂上的朱锐。(出版社供图)

生命的“暗淡蓝点”:

如此小,又如此大

即便死亡不再值得恐惧,但许多人还是会忍不住思考,短短数十载的生命究竟有什么意义?

在生病后,朱锐也会时常思考这样的问题。在朱锐看来,当我们在谈论生命的无意义时,实际上背后是两重具体的感受在牵引,一是人类在空间上的渺小,二是时间上的无意义。任何牵挂与悔恨,似乎一旦放置在更长更广的维度都没有什么意义,但这并不指向救赎,人很可能由此滑向某种无解的虚无。这越来越成为困扰这一代许多人的那个根本问题。

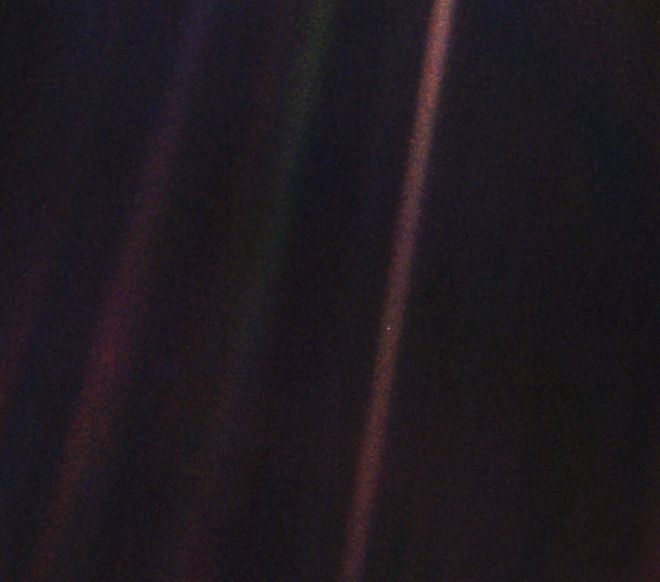

这道无解的问题恰如“面对死亡的恐惧”,在哲学层面都很难通过论证来抵达。而在生前的许多次课堂和公开的采访中,朱锐都提到过1990年旅行者1号探测器在即将驶出太阳系时,“回头”拍下的一张地球的照片。那张照片中,地球只是占据0.12个像素的、几乎难以分辨的暗淡蓝点,但每一个稍有敏感的人也许都会被这张照片触动。它唤起的是一种模糊却强烈的情感,正如美国天文学家卡尔·萨根在后来的一本书中写道:“这就是我们为之牵挂、为之哭泣、为之依依不舍的整个人类的家园,所有人,甚至人类历史上发生的所有事无不在这粒尘埃里。”

美国《暗淡蓝点》航空航天局/1990年

这种情感背后是一种视角上“小与大”的无意识腾挪。在朱锐看来,做任何事首先都离不开“真”,它是一种基于深刻的自我体验的东西。至于如何求“真”,这种腾挪正是其中的关键,它归根结底是个人生命与普遍原则之间的辩证关系。“当我们走向社会时,很多人会忘记社会之大,有各种各样的空间允许每个人自由发挥;有人又会忽视社会之小,忘记了在这样大的场景中,个人生命的体验才是最宝贵的。”从“真”的角度理解自己的生命,而不是将自己埋没于空洞的、消耗生命的虚幻追求中,生命才会真正具有意义。

时间回到2024年7月31日,朱锐离世的前一天。

朱素梅还记得那天中午时分,朱锐就安顿让她早点回去,“我也想休息休息了”。傍晚左右,雷雨落下,朱素梅下楼扔垃圾,忍不住想淋一会雨再回去,“可能心里也隐隐感觉到,估计快了”。回家后发现,鲜少和自己打电话的弟弟竟然有一通未接来电。她回过去电话,那次通话中,能感觉到朱锐有些雀跃:“医生说我可以吃西瓜,我想吃西瓜。”朱锐还特意强调,要“说得细致点”,“我不要外卖,我要姐姐你亲自去市场去选,然后带给我。”

“记得,要完整的西瓜。”朱锐补充说。

隔天午间,朱锐的各项生命指标骤然下降,似乎是各器官呼应着停止了运作。没多久,他就离开了,嘴角还留着笑意。

参考资料:

1.《哲学插上科学的翅膀|<认知科学>杂志访谈录系列》

2.《生命图像中的时间和意识》,朱锐 著,载于《科学·经济·社会》2023年第41卷 第二期第37-61页。

本文为独家原创文章。作者:申璐;编辑:走走;校对:柳宝庆。未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。

最近微信公众号又改版啦

大家记得将「新京报书评周刊」设置为星标

不错过每一篇精彩文章~

2024书评周刊合订本上市!

点击书封可即刻下单

了解《新京报·书评周刊》2024合订本详情

)

)